寺院每一天

寺院每一天

(本文图片来源:网络资料图 本文作者:成都大慈寺 觉能法师)

4月开始,微博上不断地报道了埋有唐代著名高僧玄奘法师灵骨的西安兴教寺,正面临大规模的拆迁。当地政府给出的拆迁原因是,丝绸之路联合申遗的需要。联合申遗名单上只有兴教寺玄奘、圆测、窥基三塔,不包括寺院内其他如僧寮、方丈楼、闻慧堂、三藏院、客堂等建筑。理由是,这些都是违章建筑,有碍申遗之相关规定。这些建筑从上世纪90年代陆续修建,时间跨度20余年。如果是违建,当地相关部门早干啥去了?

如此赤裸裸的毁寺驱僧的恶行成了网络上这一时间的热点新闻。更有网友打出“大师兄快来救师父”的看似戏弄之言,却满腔无奈和悲壮之语。西安出名了,此次出名,不亚于几十年前西安事变的影响。而政府在这次事件中却扮演了不光彩的角色。

一时间,微博上众人热议,86版《西游记》中孙悟空的扮演者:六小龄童,于4月10日率先发声,希望国家宗教事务局出面协调,阻止这一毁坏文化的行为。两天内微博转发量近20万,浏览量更是以千万计。

“孙悟空欲救唐僧”成为各大媒体的关注焦点,六小龄童更是直言不讳:“一个民族没有文化是可怕的,有文化不弘扬是可悲的,有了文化还去践踏,是可耻的。”申遗本该让中国的文化更好地传递给世界,如今却本末倒置地成为毁坏的理由。泱泱大国,璀璨文明,玄奘灵骨,毁其安宁,民族脊梁,如何挺直?舆论热议不断升温。

5月30日拆除大限前,不断的佛教界大德高僧、文化界志士、新闻界同仁对此事件的全方位评论、关注,让我们有理由相信:正信的佛法必定感召正义,任何以发展经济为目的来破坏圣物的勾当,都将记入史册。事主会背上千年骂名,如西湖边那位一样,跪求人民的宽恕。然而这些口中说文化,实际不懂文化,视金钱如父母,官帽如祖先的阐提之徒,却百般狡辩,颠倒黑白,手段残忍。

一时间,兴教寺命运乌云压顶,险象环生。百千万佛子欲哭无泪,顶礼于佛脚下,叹生末法,遇如此之法难大事。

身为佛子,当报佛恩师恩。在兴教寺命运存亡的紧要关头,重庆华岩寺方丈道坚大和尚发出了“如果打架算我一个”之声。更有佛子慷慨成词:如果拆兴教寺,让挖掘机从我身上压过。出家十年的我,人微言轻,默默告诉自己,如果兴教寺被拆,当效仿当年为保舍利而以身报法的法门寺良卿长老,以臭皮之身为报祖师之恩尽己之力。在密切关注事件走向的同时,“5·30”拆迁大限迫于压力,被迫放弃。然而网上各种议论仍然不能让我们彻底放心——祖师安好?

于此因缘,2013年6月8日晨7:00,我们一行四人由成都大慈寺集结出发,前往西安,实地考察事件具体情况。看能不能为护法做一点事情。带着沉重的心情,伴着一路的瓢泼大雨,我们从绵广高速挺进西安。雨打在挡风玻璃上发出声响,雨刮器不停的摆动,车子在高速上飞奔,车外大雨滂沱,车内气氛激昂。为了让同行者更进一步了解玄奘大师,了解此行的重要意义,从佛教名典《心经》到玄奘法师的取经之路·····铺垫着这次的西安之行。

车经过绵阳、广元、四川陕西交汇处的棋盘关、汉中,翻越着秦岭山脉的136座隧道,感觉似乎时光穿梭,带我们去找寻那千年之前的心中圣地。116公里的山路,车行跋涉,翻山越岭,共计800余公里,9小时的车程,来到了,古城西安。

西安:古称长安、京兆,是举世闻名的世界四大文明古都之一。居中国四大古都之首。是中国历史上建都朝代最多,影响力最大的都城。是中华文明的发源地、中华民族的摇篮、中华文化历史的缩影。有着“天然历史博物馆”的美誉。

在《史记》中被誉为“金城千里,天府之国”。西安,这次到来,它却以酣畅淋漓的暴雨迎接了我们。老天也许不知道,世间的风雨如何能阻止佛弟子们的护法之心?否则佛法如何能穿越3000多年时空依然生机盎然地挺立于世间,它穿越时空,超越世间任何一个王朝。自不量力灭佛者,历代以来都受到了大的恶果之报,有亡朝亡家者,现世残躯恶报者……行笔到此,我会细心观察造成西安法难事件的某先念同志。今后果报——让人不寒而栗。“螃蟹未大横行世,九月熟时盘中餐”。

车行在古城的街道,感觉像是穿越了千年。这座神奇的城市,钟楼,鼓楼,大雁塔,古城墙置于这繁华之中,历经岁月沧桑,斗转星移,却那样巍然耸立。文化的底蕴浸透着城市的脉络,厚重、深邃、源远、流长。而灯红酒绿下,看似美丽的外表却掩藏不了跨越发展、杀鸡取卵的急迫所带来的浅薄与浮躁。

佛教于西汉末年传入长安,已有1900多年的历史。西安现有佛寺百余所,僧尼约7百人,信教群众约8万人。在中国和东南亚影响深远的八大宗派中,有六个宗派的祖庭都在西安。西安佛教同时对日本、朝鲜以及东南亚国家的佛教有着重大影响。许多国家的僧人和佛教徒经常来西安的佛教寺院朝拜,交流。唐朝时,日本空海大师来长安学佛并学习中国文化。时空穿越,面对当今的“旅游搭台、经济唱戏”背景,当你看到大雁塔背后的喷泉,玄奘铜像前的观光“列车”,这些厚重与浅薄结合的怪胎,难道这就是我们的“中国梦”?

2013年6月9日,晨6:00,一夜风雨。雨中入睡,雨中醒来。坐在窗边,提笔记录感受,不管你怀着恬静、心动,或是任何一种情愫。西安历经残害,如穿着工作服的贵妇,依然掩盖不了它历经历史烟云洗礼后的厚重,时光沉淀着它独有的美。在这静谧的清晨,幻想自己驻脚南楼下,听岁月腐蚀得并不完整的砖块缝里诉说悠久,沧桑。古老的建筑,日日夜夜地望着长空,观望着风云变化,朝代更替,它都如如不动。

西部,苍茫的关中平原上,八百里秦川黄土飞扬,三千万人民吼叫秦腔。这样的民谣,或许没有现代气息,但依然透出种气势,不矫情,无虚浮。它的厚重,用任何语言、文字描述都显得苍白。这座曾经十三个王朝的首都,见证过汉唐盛世的辉煌,也目睹过国破城荒的悲凉,曾有过商贾云集、宫阙万幢的盛况,也有过荆棘成林、户不满百的衰颓。残破也好,热闹也罢,夕日的荣光已经褪色,但朴实,厚重的历史积淀早已洋溢了大街小巷,深入市井巷陌。

整装待发,像一个战士,没有盔甲,叩问自己为何而来?心中嘹亮:兴教寺、灵骨塔、玄奘、西域取经。“宁可西行一步死,不退东土一步生”。七个传世版本的《心经》,最耳熟能详、运用最多的版本译者——玄奘大师。协助他成就译经大业的圆测、窥基二大德。脑海里的每一个词组都让人心生敬畏、顶礼膜拜,不知道自己能做什么?做多少?但此生有幸能来,心中欢喜无垠。中国不缺历史,不缺古迹,缺少的是灵魂深处的精髓、积淀,和敬畏文化之心。

它们如同河蚌中的珍珠灿烂传承,它们从来就不是依靠他人的承认而过活。它的存在,完好,就是最大的骄傲之处!出发,让双脚去踏迹,让灵魂去瞻仰,身与心的到达,亲近心灵向往之圣地。但不是延安。佛子心中之圣地,没有暴力。

细雨濛濛,车往西安南行20公里,来到了西安市长安区杜曲镇少陵原畔,兴教寺所在地。通往寺庙的山路旁,有一大片空地,据报道是为了申遗征用农田修建的停车场,我们依稀能感受笼罩着寺院的申遗气氛了。凝重无语。车子进入寺院停车场,右手边即是闻慧堂(据申遗报告中要拆除之部分)。

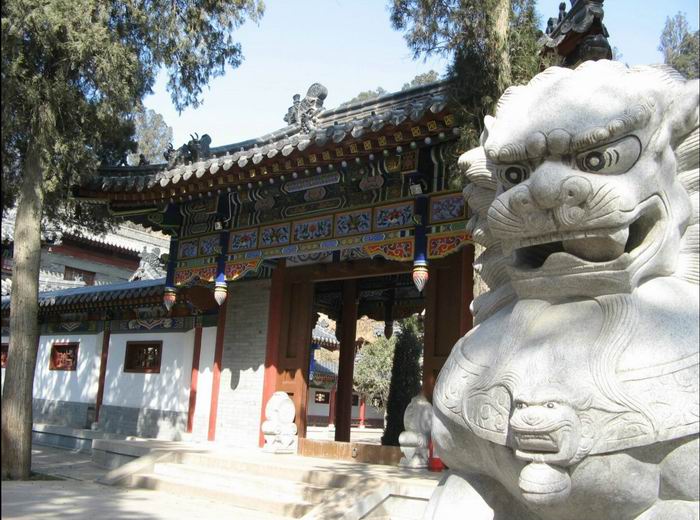

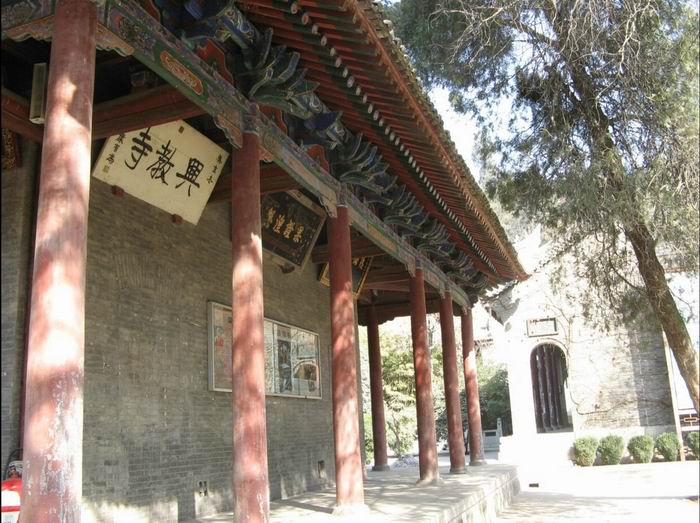

我们一行人,人手一把雨伞,在风雨中参观了兴教寺。虽是盛夏,风雨却透着沁人的寒冷。这座世人不为所知却声望显赫的寺院,庄严安宁,青砖瓦砾,绿荫掩映。雨落叶动,风吹清凉,檀香渺渺,梵音声声,驻足于此,心生宁静。

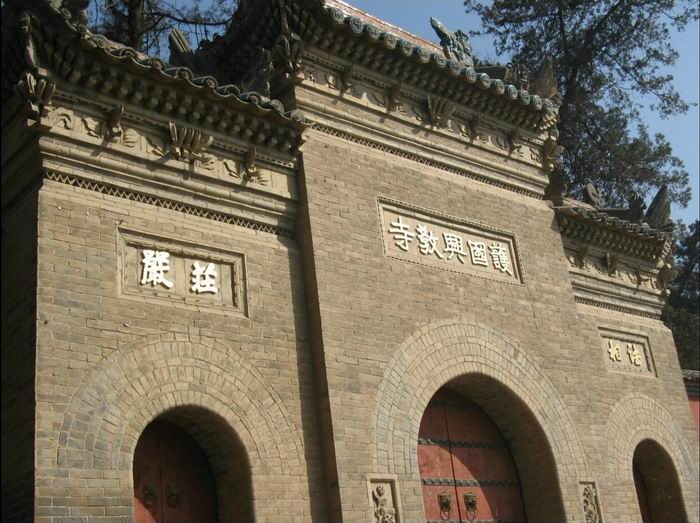

兴教寺是唐代樊川八大寺院之首,也称护国兴教寺,是唐代著名高僧、翻译家、旅行家玄奘法师长眠之地。

公元664年,玄奘法师圆寂后,葬于白鹿原。唐高宗二年(公元669年)又改葬为樊川风栖塬,并修建了五层灵塔,次年因塔建寺,唐肃宗题:“兴教”二字,从此取名兴教寺。现为全国重点文物保护单位。

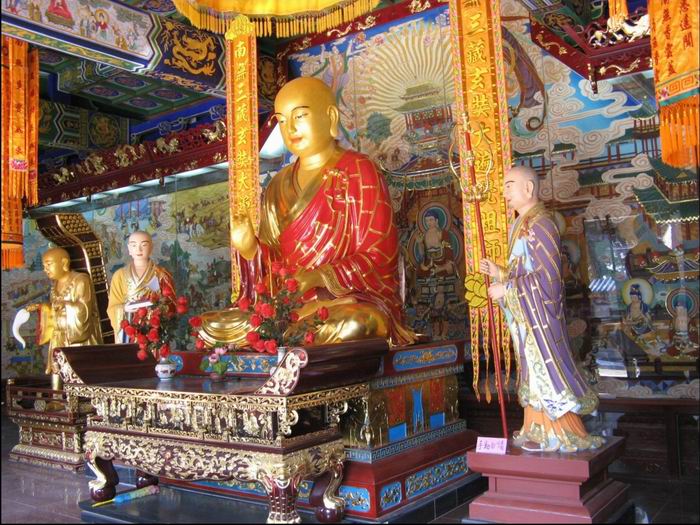

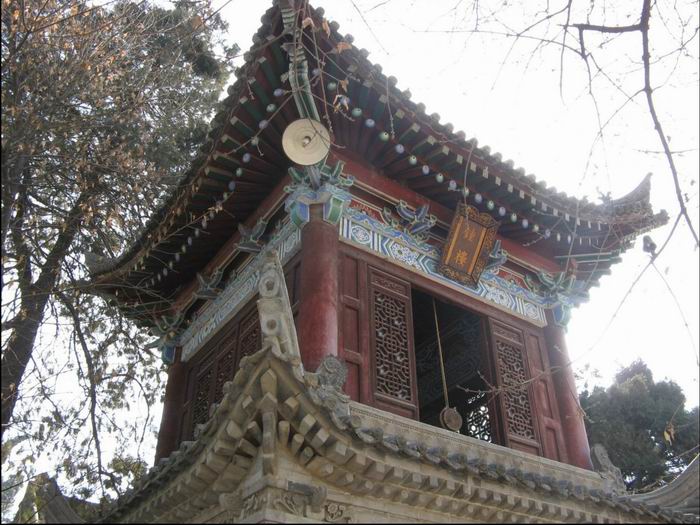

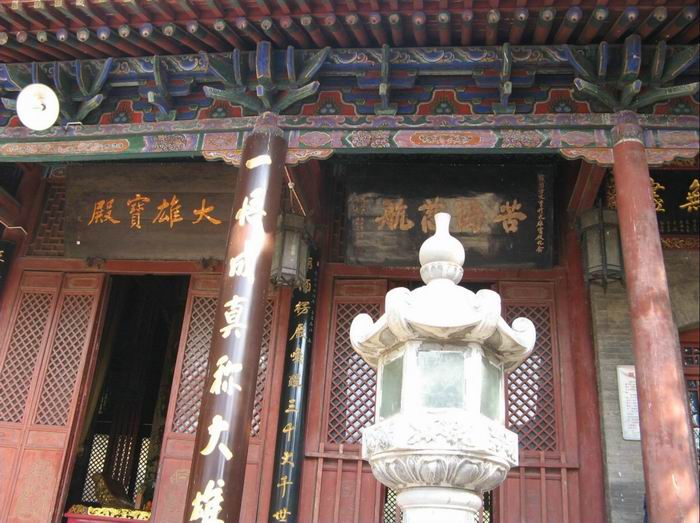

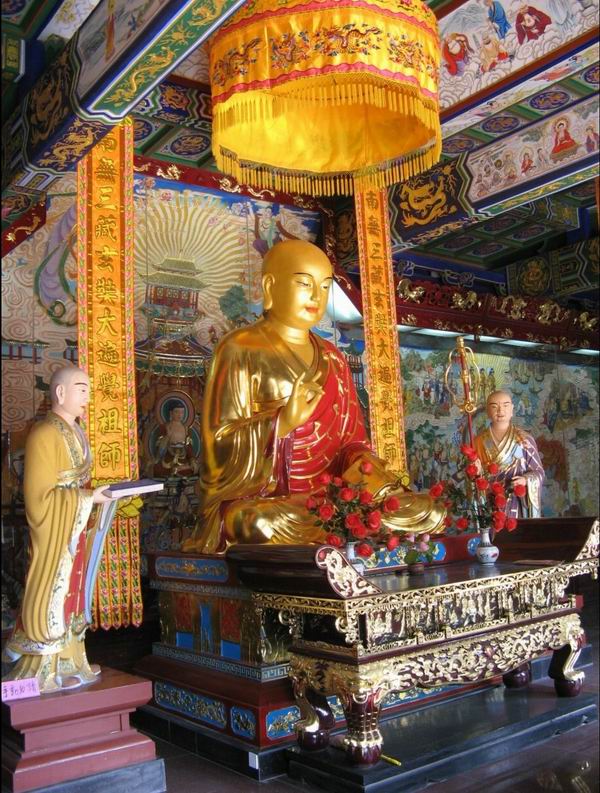

正寺院分为正院和东西两座跨院,正院山门正书“护国兴教寺”门额,左右护壁分别题写“法相”、“庄严”四个大字。两侧分立钟楼、鼓楼,夹道对峙,气象庄严。大雄宝殿正对山门,殿内供奉明代铜佛像和缅甸赠送的白玉石刻米勒佛像各一尊。殿后为纪念玄奘法师而建的讲经堂。最后一殿为卧佛殿。东跨院是藏经楼。西跨院又称慈恩塔院,是玄奘及弟子圆测、窥基遗骨安葬之地。在一片翠柏桃林中,矗立着三座砖砌舍利塔,中间最高的一座便是玄奘法师的舍利灵塔。塔高5层24米,底层有拱形卷门,龛内供有玄奘法师的彩色塑像。塔北侧嵌有唐开成四年(公元839年)石刻《唐三藏大遍觉法师塔铭并序》,记载了玄奘的生平事迹。东西两边是其弟子园测和窥基的舍利塔。“三塔”距今1344年,法相宗两代三祖长眠于此,后代佛子受其法乳之恩,其功其德非语言所能描述。

在久违的三塔前,面对祖师灵骨,默默矗立。任雨水泪水打湿脸颊,而后逐一地顶礼膜拜,是心的洗礼、诚服、敬畏。后,默念心经绕塔三匝。不敢想象,如果祖师灵骨落入阐提之手,被沦为圈钱的道具,我等佛子还能心安理得地背诵心经祈愿诸佛加持?

拜塔过后,细细绕寺院一周,看看在网上专家们唾沫飞溅的违章建筑到底违章成什么样子。

站在玄奘塔后,一精致小院,上悬已故高僧本焕长老题写的匾额,红底金字,字体柔和,“三藏院”三个大字透出厚重。虽然院门紧闭,但考究的匾额,高档木材所做的大门,怎么看都不是违建。紧挨三藏院的一排青砖小瓦,翠竹掩映后的僧房,据说这也是违章建筑。而后的闻慧楼,五观堂,方丈院都是做工细致,与古建筑融为一体,相得益彰。如果说这些都是违章建筑,或者说有碍国外专家的如炬火眼,那么让城市中如火柴盒子似的高楼大厦情何以堪?让疯狂的挖掘机推到的古建筑后,草草建起的一座座如青楼堂馆散发出媚俗恶毒之气的仿古假古董建筑情何以堪?

为了更进一步了解情况,我们前往客堂。客堂清净庄严,轻呼阿弥陀佛后,知客师从虚掩的房门走出。法师年过中年,满脸疲惫。知客僧,一寺僧团之门面,如此的倦容,很难想象在这次法难中他们经历了什么?问及法难事件,知客师三缄其口,看我们没有恶意,遂叫我们去请示住持。在知客法师的指引下,我们前往客堂后一小门,房门紧锁,知客师说等一会,和尚在打坐。宁搅三江水,不动道人心,我们小心退出方丈院,再次冒雨参观风雨中的兴教寺,多看一眼还没有遭毒手的道场。

站在大雄宝殿的侧面,抬头便看见康有为题写的“兴教寺”三个大字。此时,有位带着草帽的法师,手持念珠一直围着大雄宝殿绕殿,我们同行的邢老师非常好奇,随后双手合十跟着绕殿。冥冥之中似乎就是有缘在牵引,后才得知此人就是兴教寺大和尚:宽池法师。我告知了来意,法师接待了我们。眼前的法师衣着朴实,身躯敦厚,也同样满脸疲惫。从寺院的知客师到寺院住持全是满脸倦意,可见在这段申遗的拉锯战中,兴教寺的僧众们都经历了些什么?

大和尚向我们直言:在强大的社会舆论的压力下,政府决定暂时不拆迁,不申遗。网上传播的信息也有少许误会,兴教寺现在的维修工作,都还是寺院在搞。从大和尚的话语中,我们得知,兴教寺暂时是安全的。至此,我们都松了口气,但还是感受到了和尚的无奈和欲言又止。这搁浅的意义究竟付出了怎样的代价?消耗了多少心力?我们无从而知。

然而,我们赞叹宽池法师在这件事情上的正确立场。法师曾著有《感悟玄奘精神》,文章中指出:“玄奘大师的精神是坚持不懈地追求真理,并将真理圆融,智慧传播。”住持在兴教寺,守护着这一方净土,亦如同守护着佛法的清凉。玄奘“护国”千年,僧众“护寺”维艰。这样一座屹立1300多年,延续佛教命脉、民族文脉的古刹,如何胆敢无知无畏地去吵扰他的安宁?那是精神之所的歇息之地!

对于佛教的信仰,本是纯真而理智的。这种信仰,离不开佛、法、僧三宝。对佛法体系的学习,有对修行的付出,有对道义的坚持,有对大众的绝对慈悲。这种信仰背后,是审慎的生命抉择,是坚定的人生态度,如果被践踏,如同戕害!不忍众生苦,不堪圣教衰,是每个佛弟子的心中最后底线。他们护法护教,都因此而出。

值得欣慰的是,这次法难事件,不管僧俗,都坚定地站在佛教的正信立场看待和评价。这是佛法之幸,也是众生之幸。这种幸运,定当为中华民族和谐振兴奠定坚实的思想基础,实现“中国梦”在这智慧的指引下才不会成为一句空话。振聋发聩的狮子吼音,必将响彻寰宇,通达三界。

拜别宽池大和尚,我们再次来到唐三藏塔下,放下手中的伞,任由雨水淋湿。仰望三塔,经受了一天一夜风雨的洗礼,让我们在风雨中共享佛恩,顶礼膜拜。由心地赞叹圣祖。

此时三藏塔后的三藏院门前,来了一行从北京赶来朝圣的人。他们当中,一人跪向三藏塔,用毛笔蘸水在石板地面上书写着心经。书者眼中带着虔诚与悲愤,二百六十个字的心经,在他笔下行云流水,一气呵成。笔过留痕,这水迹会慢慢消失,而笔过的地方心早已抵达。心中的痕迹就是我们随时可以升腾起的对佛学的坚定信仰,信仰的背后,是生命,是生命的落脚处!

佛子玄奘的舍利,舍利背后是对佛教和这位圣人的信仰,信仰背后是生命。当这些被无情绑架、剥离的时候,人的尊严该被放在哪里?

千秋大义不容轻,中华脊梁中华魂;

解脱天与大乘天,古今共仰中华人。

临终垂训最伤心,草席包裹百年身;

国君罢朝倾城纪,守塔尽孝有终生。

深山寻迹泪海倾,自古沧桑谁述评;

草席裹身终不保,为全灵骨塔无名!

玄奘大师是中华民族当之无愧的“民族脊梁”。英国学者盛赞他“无论怎样夸大玄奘大师的重要性都不为过!中世纪印度的历史漆黑一片,他是唯一的亮光。印度人很多都不知道现任总统是谁,但没人不知道玄奘大师。”

离开兴教寺,有种百味杂陈的感受。玄奘,这样一位前无古人,后无来者的圣人,19年,110个国家,5万里的行程,译经47部,1335卷,西行求法的宏愿,传世卓越的辉煌,般若智慧的化身,他的确就是我们“民族的脊梁”!没有脊梁,人该如何站立?如何行走?如何屹立在世界舞台面对彼国对我们人权问题的指手画脚,难道我们的外交就是捐款资助?

民族的强大除了经济,更多的是历史沉淀下的民族精神和对祖先文化的敬畏和信仰。离开这些,再多的经济发展都是富而不贵的暴发户。带着粗大的金链子,金玉其外败絮其中的发展不是成功的发展。如果圣物变为文物,宗教对象变成观赏对象,没有了佛教精神底蕴,玄奘大师的精神将由何承载和表达?玄奘事件,值得始作俑者深思,否则历史会记下这丑恶的一笔。

客居蓉城释子 觉能 写于大慈寺

2013年6月13日