寺院每一天

寺院每一天

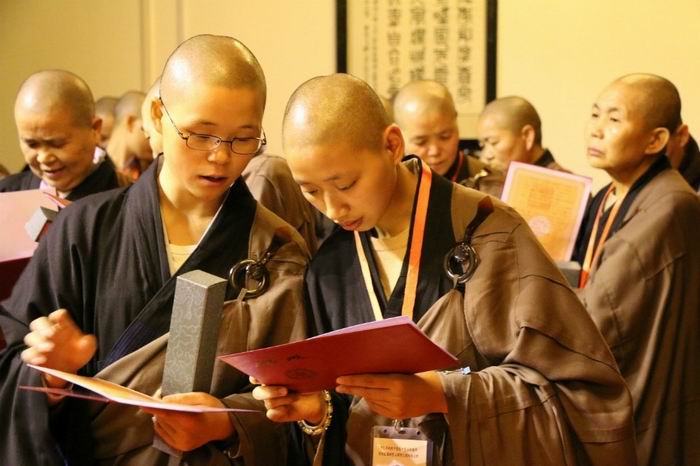

9月下旬的一天,小沙弥尼普谦欢喜地告诉师父和师兄弟们,她刚刚得到通知,已通过资格审查,可以前往杭州灵隐寺求授三坛大戒了!

刚刚出家一年多的普谦,是同期披剃的五个师兄弟里第一个受戒的。生于河南焦作的她,虽年纪轻轻却见识不凡,出家前就曾在鸡鸣寺、大佛禅院等宝刹熏习过,对佛教、对修行有一种天生的亲近与向往。2012年2月,普谦在寺院正式落发出家,师父赐名为“谦”,寄予她“谦谦君子,用涉大川”的期许。

从沙弥尼到比丘尼,从9月下旬到10月底,在近四十天的戒期里,身份的转换、心灵的成长、思想的升华,对普谦来说,是一生的财富。汪曾祺曾写过小说《受戒》,而真实的受戒是怎么样的呢?透过普谦的文字,我们将看到现实生活中出家人真正的“受戒”。

第一篇 三坛大戒 之 名词解释篇

三坛大戒

即初坛沙弥戒、二坛比丘比丘尼戒、三坛菩萨戒,为出家并成为一名合格僧人之必修戒律。首先,由欲传戒的寺院向中佛协提出申请,获取传戒资格后下发通知,各地僧尼便开始报名受戒,并在规定时间内至传戒寺院报到。经过一个月左右的集体学习,严格训练出家的基本礼仪及戒律之后,颁发象征僧尼身份的戒牒,方称功德圆满,戒期结束。其中,二坛比丘比丘尼戒又称具足戒,为三坛大戒过程中最重要的环节。

三衣一钵

为出家人必备的标准家当。三衣,即常人所说的袈裟,有三件,条数不同;钵,即吃饭的钵碗。僧人必须具备此物,方可登坛受戒。

三师七证

即十位资历深厚的法师,统称十师。三师指得戒和尚、羯磨师、教授师;七证指七位尊证师。十师将为僧人担任传戒法师,十师之外,另有数名引礼师负责教导僧人的礼仪规矩等。

戒子

一般称呼受戒的僧人为新戒弟子,简称戒子或新戒。新戒互相之间称戒兄,受戒结束后传戒寺院会制作同戒录,相当于学校的同学录之类。

戒疤

并非佛陀所制,乃起源于中国元朝。现今,戒疤多为僧人自愿烧燃,并不代表僧人身份或修行高低之义。传戒之时,会在三坛菩萨戒左右为发心的戒子点燃,但也有统一不点的。

第二篇 三坛大戒 之 法师开示篇

中国佛学院教务长宗性法师

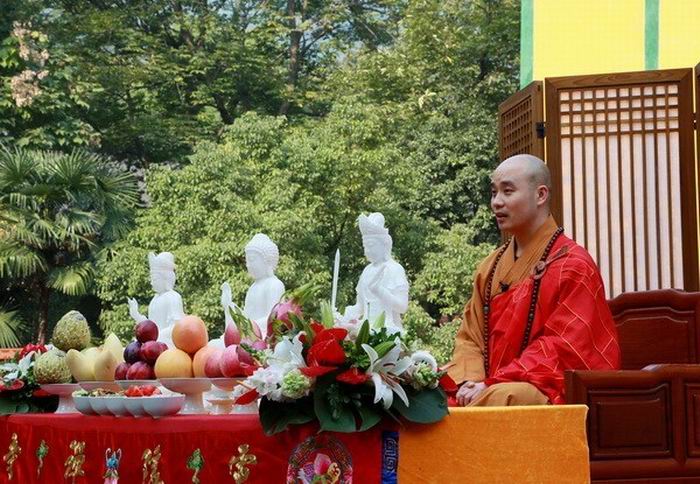

传戒的最后一天上午,在灵隐寺大雄宝殿前举行了2013年全国汉传佛教讲经交流会观摩演讲。“观摩”,即作示范,既为示范讲经,那必定是请了一位大法师。当我们女众戒子全体步行至灵隐寺大殿前入座时,场地已布置齐整,高台敷座,幢幡宝盖,香花灯果,只待迎请法师的到来。

梵呗声响起,仪仗队簇拥着法师从天王殿处缓缓行来,我远远从侧面望去,感觉很像是宗性大和尚的背影,等法师升座开讲,闻其声音,方确定无疑,一时顿感欢欣。法师是成都文殊院的方丈,辩才无碍,圆融睿智,如今被请到灵隐寺这座千年古刹,为两千座众及全国的佛弟子们示范讲经,这是四川佛教的光荣。

宗性法师为大众开示了《金刚经》,讲了金刚经的立名、译者及主旨。整场演讲生动风趣,闻者欢喜。“在无我中奉献,在奉献中无我”,这是法师最后为金刚经做的总结。

应供的法师大德们

灵隐寺方丈光泉大和尚

大和尚是位实干家,这从灵隐寺的现状及和尚二三次的讲话中可以看出。

灵隐寺是著名古刹,有济公,有飞来峰,有西湖。灵隐景区可谓人满为患,每日观光参拜者不可胜数。有些人可能会据此批评寺院的商业化,但灵隐寺难得的是,在接待了无数游客的同时仍保持着佛门的圣洁和庄严,因此,我并未觉得它已被商业化或是世俗化,反而更多赞叹于它的灵气和辉煌。我想,这一切都应有赖于大和尚的发心和愿力。

理想化的寺庙应是传统与现代的结合,既有如法如律的修行日程,又有与时俱进的时代元素,灵隐寺便具足这一点。大和尚开办佛学院,培养讲经说法人才;提倡行脚托钵,奉献慈善;申请传戒,续佛慧命;举办摄影大赛,留住禅意瞬间;成立僧人围棋队,增进文化交流等等。如今,这些努力都已颇见成效,灵隐寺正以真正的丛林风范,彰显着佛教的生命和未来。

灵隐寺、上光下泉大和尚,从此以后,这两个名字将会被我们五百多位戒子永记,带着不一样的感情和忆念,顶礼我们的得戒寺院及和尚!

尼和尚

五台山普寿寺如瑞法师

如瑞法师是女众的楷模,她的到来可让众引礼师和戒子们大大紧张了一场,单是为法师接驾,我们就手忙脚乱了一番。

虔诚恭敬地把法师从山门迎至法堂,尼和尚即激动地为大众介绍法师的德行和修持。尼和尚说自己是如瑞法师的崇拜者,很希望能有机会向法师学习。其实我一直都在好奇,五台山普寿寺是最著名的女众戒律道场,而如瑞法师作为那里的当家人,应该也是很严肃的吧。等到法师开口讲话,我才发现和预想中的有点不同。法师声音宏亮,中气十足,语言条理清晰,举一反三,极具威严和慑服力。“戒并不是最高的,但一定是根本。”这句话令我感动,作为戒律的严格奉持者,法师并没有一味地标榜自身的崇高和伟大,而是随顺大众,随缘度众,这需要包容的气度和胸怀。

开示完毕,法师下座礼佛,临走时竟向尼和尚请求,要顶礼清净的新戒比丘尼。这可吓坏了一众弟子们!大家连忙跪拜,怎敢承受这一戒德高尚的尊宿一礼?法师离去后,大众仍旧难抑激动和欢喜的心情。是啊,这是在戒场的最后一课了,很难得的又迎来了如瑞法师的开示,我们很有福报啊。

尊敬的师父们

日本临济宗长老则竹秀南

则竹秀南,这是一个在佛教网页上出现频率颇高的名字。他是中国佛教的友人,自赵朴初会长起,即多次到访中国,也算是老朋友了。

很意外地,当我们全体戒子在中午过堂时,竟见到了这位远来的日本长老。长老一开始没讲话,只是不断地与尼和尚见礼,后来主动请求与大众说几句话。在随从人员的翻译下,长老讲到了《六祖坛经》,讲到慧能大师,并说自己不久前刚到过广东韶关,参观了慧能大师的家乡。大师只是出生于一个偏远山村,却能成就为一代宗师,所以大家要向慧能大师学习,要读诵《六祖坛经》,开发智慧。之后,长老向戒子们表达了他的歉意,说自己的到来打扰了大众用斋,并走上前去向前排的戒子一一合掌问讯。看到如此谦逊的长老,我们深深惭愧,近八十岁的老人了,这该是怎样的品德和修行!长老说,下午他会在灵隐寺为那里的新戒弟子开示,可惜我们是无缘聆听了,只能祈愿长老法体康健、一切吉祥!

第三篇 三坛大戒 之 戒外见闻篇

天竺香市

天竺香市,很美好的名字。杭州有三个天竺,上天竺、中天竺、下天竺。每逢春暖花开之时,往三所寺庙进香之人络绎不绝,云集成市,故称香市。近水楼台,我们的戒场正是在三天竺之中的下天竺法镜寺,故一出山门,便是香市古道了。

古道其实很窄,只有一辆车的宽度。在今天的商业大潮下,虽然不可避免地被开发成旅游景区,却仍保持了它的特色。以“三竺空濛”的牌坊为界,走过牌坊,便是灵隐寺门前喧嚣的人群和店铺,而牌坊的这边则如林间小巷,只偶尔见几缕背影或匆匆或悠然地走过。古道两边亦有一些铺面,大都小而古朴,就是几块木板搭建而成。从外间望去,有书籍、字画、茶具、素面等,我曾在一家书店往返几次,买到了许多特色“小玩意儿”,亦曾与戒兄们在一家素面馆吃了几碗素馄饨。我想,出家人和艺术家应该是很青睐这条古道吧,因为这里可以找到他们所要的东西,同时又避开了俗世的嘈杂和浮华。

天竺香市,香市是凡尘;三竺空濛,空濛是禅境。禅境与凡尘,原就离得不远,这正如灵隐寺的照壁所书“咫尺西天”,西天远在天边,也近在眼前。

杭州佛学院

对很多人来讲,“佛学院”也许仍是一个神秘和遥远的所在,然而在杭州却不是。

杭州佛学院的原址位于中天竺法净讲寺,后选址新建,建成后的新校区四周山林葱郁,环境清幽,校舍设计新颖,古朴现代,为灵隐景区的一处新亮点。

几次无意间的探路,让我发掘出了它的“别致”。在灵隐景区内的路标中,杭州佛学院的位置上标注了四个字——“省佛学院”,这个称呼不算合适,大概是标注者不清楚杭州佛学院的性质所致。但是,从另一方面却折射出了杭州这所城市对于“佛学院”这一新鲜概念的接受和认同程度。没有标明具体的地名或是寺院名,“省佛学院”四个字,就像是“省图书馆”、“省人民医院”一样稀松平常地标注在路标上,一切显得那么合理而自然。

我在景区的小路间行走时,曾遇到几辆车子停下来打听去往佛学院的道路,也曾遇到刚从佛学院听经下来又约人准备再去的信士,这让我赞叹于杭州佛教的兴盛和普及。去佛学院听经,或许已成为不少杭州人的度假选择和休闲方式,佛法正在逐步走入他们的生活,并将成为其生活的一部分。这是很鼓舞人心的现象。

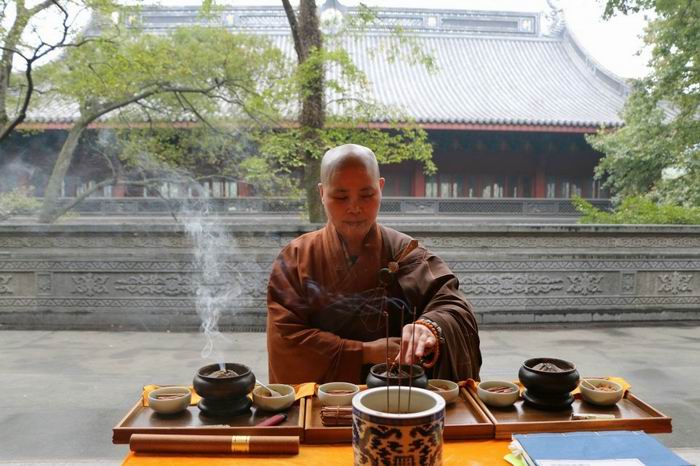

千僧斋

历史上有“千叟宴”,佛教则有“千僧斋”。千僧斋,顾名思义,即数千名僧人同时用斋接受信徒供养之意,为佛教和寺院里的大斋盛会。

千僧,并不是一个小数目,因此斋会通常会使用佛教的传统用斋方式——过堂。过堂方便而严整,最可体现僧家威仪。排列上数条长凳桌子,摆上碗筷,再安排几位行堂(打饭的人员),即可完成数千人饭食的供应。僧众则穿海青、搭袈裟,先集于大殿向佛菩萨上供,后排列整齐依序前往设斋处就位,全部到座后,引磬声响,唱供养偈,行堂人员即开始为大众添饭。在整个过堂仪式中,僧人无论持碗、拿筷、加菜、进食等,皆有一定的规矩和标准,大众需步调一致且不得发出声响。所谓穿衣吃饭无非办道,过堂也是一种修行啊。

此次灵隐寺千僧斋因缘殊胜,适逢三坛大戒圆满,又遇讲经交流会开幕,故有众多高僧大德前往应供。方丈光泉大和尚在斋会上说道,本来要请八十多岁的中佛协会长传印长老来坐中间的法座,但长老说自己只是来应供的,按照传统,这个位子应由斋会的举办者——灵隐寺方丈来坐。光泉大和尚谈起佛陀当年与弟子们托钵时的一句话“我亦僧数”,点出了千僧斋的内涵和精神。“我亦僧数”,无论是长老耆宿,还是刚出家的小沙弥,都同称僧宝,理应受到世人同等的恭敬和供养。千僧斋,是布施千僧,也是在布施自己的平等心。

讲经交流会

2013年,全国汉传佛教讲经交流会已经举办至第六届了。杭州佛学院作为讲经交流基地,迎来了国宗局、中佛协的领导、大德及二十余省市的青年法师,可谓群贤毕至,少长咸集。

这是一场演讲,也是一场比赛。经全国各地寺院、佛协、佛学院等选拔出来的四十多位讲经法师代表,将在四天时间里逐一登台说法,最终经评委会审评,确定获奖名单并颁奖。在这里,可以看到佛教的朝气和活力,青年法师们用自己的辩才和智慧诠释着古老的佛语和经文,甘露法水从容流出,普润大众心灵。

讲经说法,历来是佛教的优良传统和僧人的利生本职,古德升座登坛,高宣法语,在今天则有设备齐全的现代化讲堂和丰富多彩的传媒空间。如此便利的条件用于佛法的传承和弘扬,相信大觉圣者的言教将在弟子们的践行下焕发时代光彩,带给世间喜悦和福慧。

第四篇 三坛大戒 之 随行日记篇

9月23日

明天早上就要远行了,刚刚诵完一部《金刚经》,然后来记录一下这个离别的夜晚。

下午去顶礼了诸佛菩萨,祈求加持,又拜了几位尊长和师兄,拿着他们给的“汤圆钱”,我挺惭愧。还没去受戒呢就拿红包,何德何能!更要在戒堂好好发心了。

保持一颗平常心,这可能是此刻最该有的心境。之前,对戒堂的生活有很多的想象,网上看的,加上自己以前了解的,让我总是去猜测灵隐寺开戒应是什么样子?十师是谁?戒期有多少天?圆满后有什么活动?过程严格么?太累或太饿了怎么办?忧心啊,顾虑太多了!未来还没发生,想了又有什么用,想了这么久,猜了这么久,还不是一个答案都没得到。明天到那了,自然一切都见分晓。

可能每个戒子从报到的那一刻起就开始急切盼望圆满的那一天,但是该以什么样的心态去面对和感受中间最忙最累的过程呢?只有认真用心地体会每一刻,感悟当下的觉知和意义,才不枉一个月的熏习吧。

9月30日

九月份要过完了,进堂已有几天了,不过感觉明天才像是真正开始。因为10月31日才发牒谢师,所以还有整整一个月呢。

这几天戒子们也出现了一些情况,有人从楼梯上摔下来了,有人绊倒了,有人把钵打破了,都是障碍啊。所有的人都怕在戒坛出事,生病、磕磕碰碰,在平日里可能不算什么,但在戒期,就是业障现前,就成阻碍。其实,有时候也是因为戒场环境所致,人多场地小,难免有很多拥挤不便,所以步步要当心啊,时刻提起正念,保持觉照,息灭妄想。

手机在封坛后就上交了,这倒有利于我们放下万缘,一心忏悔求戒。戒场里,每日早晚课,二时过堂,上午、下午、晚上各一到两个小时的学习,紧张有序。开堂等诸位引礼师父都很慈悲,让我们能站就不跪,能坐就不站,所以还不曾太辛苦。几天下来,已经有点习惯这种生活作息了。安住当下,不能一天天地算日子,希望自己能在这里学到些新的东西。能够有所进步,身心轻松,回去后能够有所改变,能得好的身体,为三宝服务。

10月3日

为法界一切众生而来受戒,第一尊证阿阇黎的开示令人心开意解。受戒为了什么?为了完成任务?为了拿戒牒?我们的心总是太自私,不能发大心,把自己束缚在小我的圈子里,一切为了自身,最后反倒把自己弄得很紧张,一颗心总是悬着,不到圆满就不把它放下来。

在忏摩时,我们唱,顶礼娑婆教主本师释迦牟尼佛为我等作得戒和尚,顶礼大智文殊师利菩萨为我等作羯磨阿阇黎,顶礼一生补处弥勒菩萨为我等作教授阿阇黎,顶礼十方诸佛为我等作尊证阿阇黎,顶礼十方菩萨摩诃萨为我等作同学伴侣,何其殊胜,何其荣幸!今生能出家,今日能拜伏在大觉圣者的足下,并受持其无上戒法,成就解脱之因。十方诸佛为我十师,十方菩萨为我同学,我受戒不为自了,当为求得上品清净戒体,检束身心,具足威仪,使众生因我而得益,因我而种善根,因我而得解脱。

忏摩的音声刚起,很多戒子都会流泪,大家都是修行人啊,必是过去世没修行好,今生又来佛前忏悔,此刻发大心,发大菩提心,发大长远心,为众生而受戒,心大能容一切,如此必得圆满戒品。

10月24日

我普谦,从今时,尽未来际身,皈依佛......跟随着坛上三师的音声,我们虔诚地唱念着四不坏信,以此身心,皈依佛法僧戒。这是菩萨戒的殊胜之处,不惟此生,尽未来生亦皈投在三宝和戒法之下,受其庇佑,这是多么地幸运!

很明显,菩萨戒是需要发起大乘菩提心的。如果说,声闻戒的目标是检束行为,清净三业,做一个合格如法的出家众,那么,菩萨戒则要求在做好自己之外,更要听闻正法、亲近善知识、断除烦恼、供养三宝、救护众生等等。在某些特定的场合和环境下,我们都很容易发起崇高的道心和大愿,就比如在此刻的戒坛上。然而,离开了这些外境之后,发心还能持续多久?是凡夫就只好按凡夫的方法来自我勉励,有时情绪低落了,心情郁结了,总要找一些外在的信息来增加信心。我自己则主要是靠浏览些佛教新闻和高僧大德的图片来提升正念,树立目标。

授菩萨戒的最后一个过程是教持锡杖。锡杖是法门象征,亦是僧人常随身物。由教授师手执锡杖,一一走过众戒子面前,大众齐唱:执持锡杖,当愿众生,设大施会,示如实道。唵,那栗替......唱诵声轻快欢喜,看着戒兄们一一触摸锡杖,不禁回忆起这一个月的种种,受戒前的犹豫,办证明时的曲折,临行前的复杂心情,戒场的担心、忍耐和坚持,如今终于是等到最后了吗?终于是要结束了吗,圆满了吗?唱诵声仍在继续,锡杖仍在传进,泪水已经流下……

(普谦)