寺院每一天

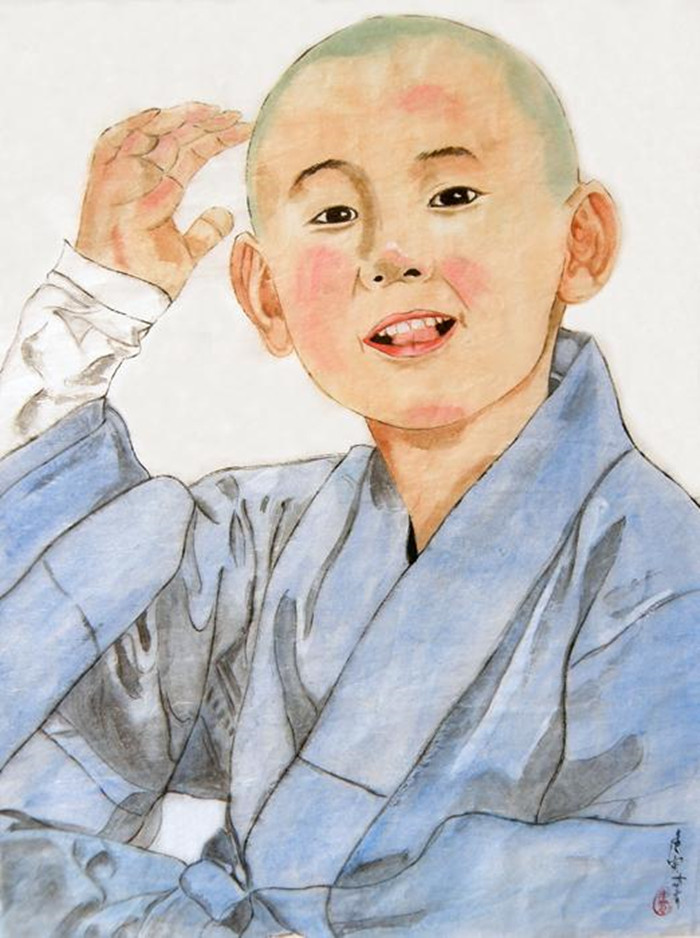

寺院每一天《再世情缘》简介:

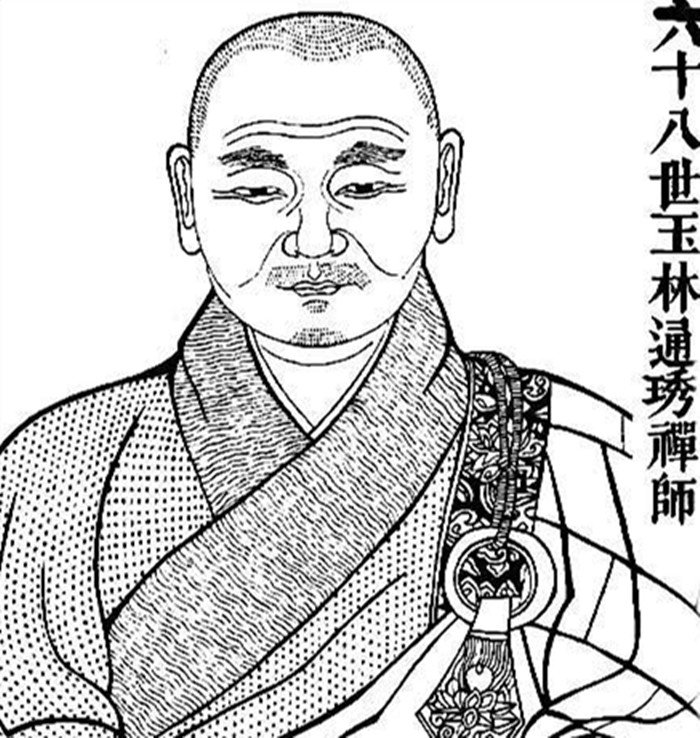

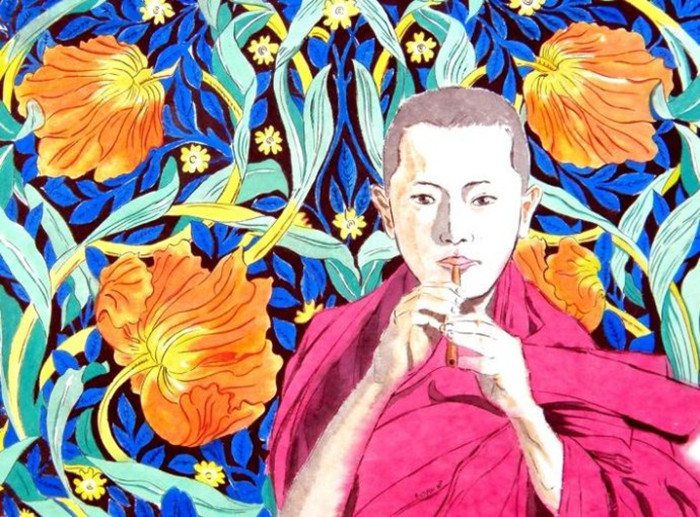

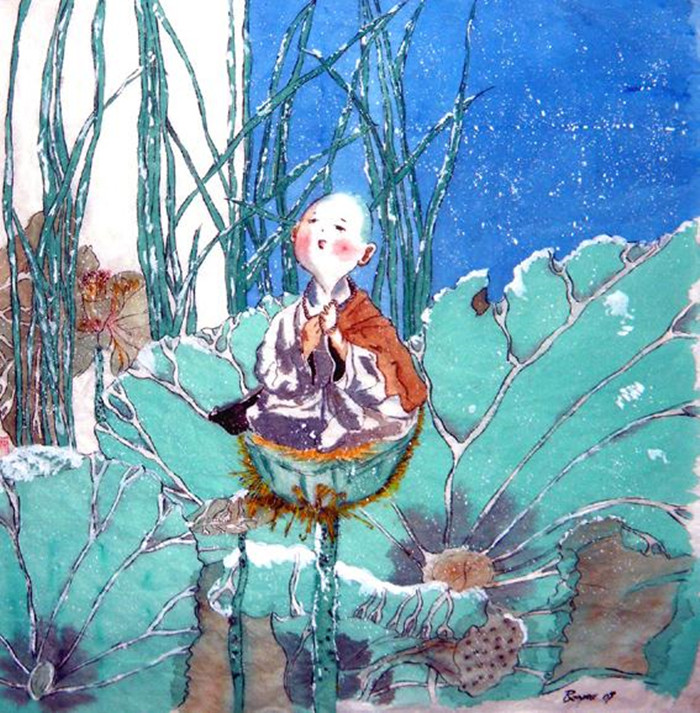

电视连续剧《再世情缘》,又名《玉琳国师》,又名《千金小姐与万金和尚》,取材星云大师父著《玉琳国师传》——描述清朝玉琳国师真人真事的传记。時代背景跨越唐朝、清朝六百余年,描述男女主角轮回两世刻骨铭心诚挚感人的爱情故事,剧中主角将出世的慈悲情操,化作救世渡人的大爱,以家教的规范,佛陀的启示,阐扬自性本空,造化无常、无我、无私的道理。

本片如实记录修行人对儿女情爱的迷失与超越。末学(客尘)从头到尾看过全部33集之后,深受教育,引发不少思考。以下是部分精彩对白,后附些许感悟。

天下事,能有几人看得透;

人间情,又有谁能躲得掉?

[赏析]

“问世间情为何物,直教人生死相许?”

“举世尽从忙里老,谁人肯向死前休!”

红尘是烦恼,爱是苦的;

当和尚可以普度众生,是大爱。[赏析]

真正修行人的人生观与世界观,是与普天下的一切凡夫众生有所不同的。

对人生“无常、苦、无我”真面目的彻底透视,是入道修行的起点。

而菩萨修行者,他们的理智与感情是如何的状态呢?

菩萨是否如木石般的无情冰冷呢?应该不是!菩萨又是否会天下凡夫般的儿女情长呢?当然也应该不是!

那么到底如何呢?行者当用心体悟。

红尘看破了,不过是浮尘;

美丽看破了,不过是躯壳;

生命看破了,不过是无常;

爱情看破了,不过是聚散。

[赏析]

人们都害怕“看破”这两个字!

“我欲乘风归去,唯恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间?”

正所谓:“多情自古空遗恨,好梦由来不愿醒!”

正因此,这个世间的一切大概将要无限的延续下去。

轮回实在一念间,轮回尽处是无尽。

有的时候我也在想,有什么大不了呢,放下也就没事了。可是,情这种东西,就是这么的折磨人,总是日日夜夜的念著、缠著、苦著、梦著,叫人一刻也不能安宁。

格格,是不是天下的情都是这么苦阿?

也许是吧,要不然为什么叫着刻骨铭心呢。(20集)

[赏析]

四祖求三祖赐予解脱法门。三祖问四祖云: “谁人缚汝?” 四祖对曰:“无人缚。”如此四祖当即得大解脱。

可惜我们大概都难以如此痛快淋漓得大解脱,因为我们永远在如此作茧自缚。

你跟他的渊源还需要我来说破吗?(22集)

[赏析]

此话,是玉琳法师的师父对玉琳法师的师兄玉岚说的。玉岚法师在前世,是玉琳法师的亲教师,而今生又以师兄之身份,用种种方便教化,以成就玉琳法师之道业。

《华严经.十行品》描述菩萨度化众生:

“我当为一众生,于十方世界,一一国土,经不可说不可说劫,教化成熟。如为一众生,为一切众生,皆亦如是。终不以此,而生疲厌,舍而余去。又以毛端,遍量法界,于一毛端处,尽不可说不可说劫,教化调伏一切众生。”

菩萨的大愿如此广大弘深、不可思议。当我听到片中这句话,不禁被深深震撼。

格格说:

我们是人,人都有七情六欲、悲欢离合的嘛,你硬要把它看破,那就一点意思都没有了。

玉琳,我们是夫妻,无常会来;我们不是夫妻,无常也会到。那我们为什么不能好好的过一辈子呢?

玉琳法师说:

你不要对我说这些。你不知道:我面对你,有多难。(23集)

[赏析]

我们为何要急于修行、急于看破?

不如且先享受它个几十年人生。先儿女情长一段,先陶醉浪漫一番,之后再来谈修行,岂不是快哉?两番不耽误。

若如此算盘,聪明诚然算聪明,不过只怕是“一日无常到,方知梦里人,万般将不去,唯有业随身!”… …

君岂不闻“世间安得双全法,不负如来不负卿?!”

人生如梦,万物皆空。

再好的山水,落是无常。

再珍贵的生命,也不过是来来去去,一看痴迷嘛。(24集)

[赏析]

大致只有先看破无常,才能再谈修行度生。否则,口号再华美,恐怕毕竟不过“一看痴迷”。

蕅益大师说:“倘名关未破,利锁未开,藉言弘法利生,止是眼前活计。一点偷心,万劫缠绕。”

百花丛里过,片叶不沾身。如果你要是无心的话,看了也等于没看;你要是有心的话,没看也等于看了;

你到底是无心的还是有意?(28集)

[赏析]

最重内里心行,而非外在形迹。真正修行事业,不容自欺欺人。可惜,我们这些所谓修行人,大致也是“有意”多于“无心”时。否则,一定能够快速进道。

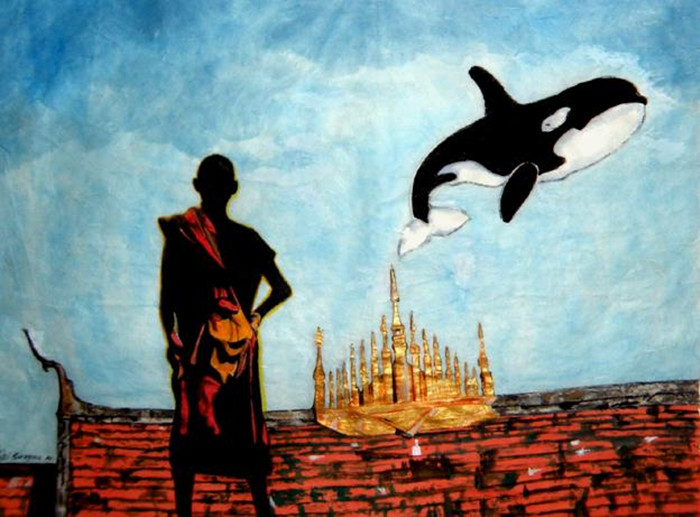

前世也好,今生也罢,不过是周而复始的虚妄而已。玉琳悟出了这个道理,以他的大智慧,毅然的由红尘俗世的烦恼中挣脱了出来。将他的爱化为大爱,为解除众生的疾苦而献身。他的路将是遥远而漫长的。但那正是同圆种智,大慈大悲的菩萨道。(33集)

[赏析]

大智大悲,无碍圆融。空色一如,生佛一体。

于一毛端,现宝王刹;坐微尘里,转大法轮。

这正是菩萨行者的大自在、大解脱、大庄严、大无畏。

这也正符合《西方发愿文》说:“不违安养,回入娑婆。分身无数,遍十方刹。”

不过,有一个有趣的问题,菩萨如此生生世世、忙忙碌碌,走着这遥远而漫长的修行之路,他难道真的不会疲倦吗?大概我们都曾有这样的疑问。

这个问题,也许《华严经》上的两段文字可以解答:

“于诸三昧,悉得自在。往来生死,如游园观。未曾暂起疲厌之心。”

“我能深入于未来,尽一切劫为一念,三世所有一切劫,为一念际我皆入。

我于一念见三世,所有一切人师子,亦常入佛境界中,如幻解脱及威力。”

一切生命的终极意义大致就在这里。

(文:客尘 责任编辑:小羊)